トンネル掘削時の管理基準値

(2007年9月22日作成)

トンネル施工中は,切羽での岩判定を行い現在施工している支保構造が妥当かどうか判断する.この時には当然,内空変位などの計測結果を参考にする.

一方,内空変位量や天端沈下量による管理基準値を決めて,ある値を超えたら支保を増加すると言うことが行われる.この管理基準値の決め方には次のような方法がある(トンネル標準示方書[山岳工法]・同解説,2006,土木学会,p263).

(1) 類似実績による方法

(2) FEM解析あるいは理論解析

(3) 直接ひずみ法(あるいは限界ひずみによる方法:限界ひずみ法)

(4) せん断指数およびせん断ひずみによる方法

(5) 最終変位予測による方法

(6) 近接構造物の保守基準から定める方法

(7) 上の方法を組み合わせて使用する“複合法”

ここでは,施工中に地山評価のやり方について述べ,管理基準値のうち直接ひずみ法(限界ひずみによる方法)について説明する.

なお,やや古い資料であるが,実績では直接ひずみ法で管理基準値を決めている場合が約50%あるとされている(道路トンネル観察・計測指針,1993,日本道路協会.p127).

←“トップ”へ戻る

1.掘削中の観察・計測結果の活用

トンネル掘削中の観察・計測は,現在施工している支保構造が妥当かどうかを判定するために行うものである.普通は,事前調査・設計で設定された支保パターンの変更地点の切羽で岩判定を行い,変更するかどうかの判断を行う.この時,切羽観察にもとづいて作成した「切羽観察データシート」によって点数化して判断する.

この岩判定の詳しい内容は,「道路トンネル観察・計測指針」や鉄道運輸機構,高速道路株式会社(NEXCO)などの事業体ごとに判定方法が決められている.

これに対して,主に施工中の安全性に重点をおいて,計測値を基準として管理基準値を設定する.施工中の計測は,内空変位と天端沈下の計測が10−30m間隔で実施されるので,この値を用いて管理基準と安全管理体制を設定することが一般に行われる.

この方法にははじめに述べたようにいくつかの方法があるが,実務上の迅速性,簡便性から(1),(3),(5)が一般に用いられる方法である.

2.管理基準の設定方法

管理基準によって対策を検討するためには,事前に設定された管理基準値と施工中に計測された内空変位量・天端沈下量が必要である.また,地中変位計やロックボルト軸力計が設置されている場合は,これらについても管理基準値を設定する.

管理基準値を決定する一つの方法に,限界ひずみ法がある.この方法の利点は,事前の地質調査による岩石試験で地山等級ごとの限界ひずみが求められていれば,その現場の地山にあった管理基準値を工事着手前に設定できるる点である.

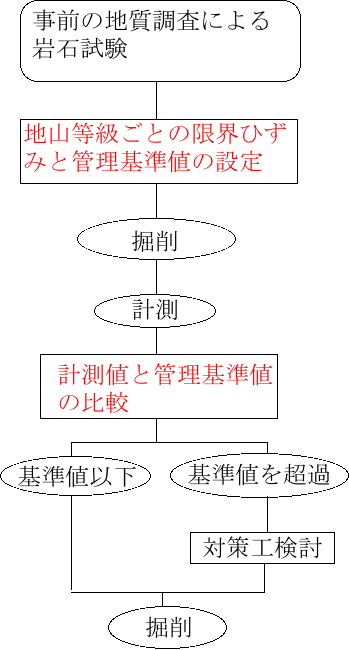

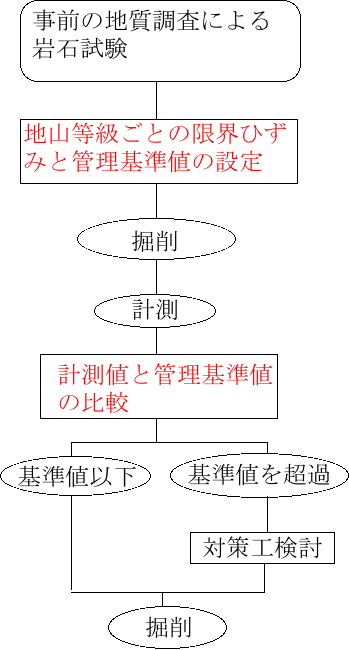

図1 管理基準値設定の流れ

この図では,管理基準値を限界ひずみ法によって設定しているが,初期変位速度や類似地山の事例で設定することもある.

なお,変位予測による施工管理方法の流れは,道路トンネル観察・計測指針のp146に載っている.ただし,この図で,ε≧1.0%などとなっているのは,例として書かれているものであることに注意する.

(1) 最終変位予測による方法

この方法は,掘削直後の1日間の内空変位速度(初期変位速度:mm/日)から最終変位量を予測し,この最終変位量とこれまでの実績で得られている変状が発生した変位量とを比較して必要な対策を検討するものである.

鉄道トンネルでは,表1に示すような値が目安として設定されている.

表1 鉄道トンネルにおける内空変位量による区分の目安

| 地山等級 | 内空変位量 |

|---|

| 単線 | 複線・新幹線 |

| Isあるいは特S | 75mm以上 | 150mm以上 |

| IN | 25〜75mm | 50〜150mm |

| IIs〜VN | 25mm以下 | 50mm以下 |

*土木学会,2006,トンネル標準仕方書[山岳工法]・同解説.p267.

原文献は,日本鉄道建設公団,1996,NATM設計施工指針.p274)

表2 道路トンネルの変形計測評価のための参考値

| 最終水平内空変位量 | 支保工の状態 | 備考 |

| 10mm以下 | 支保軽減の検討 | 軟岩中のトンネル |

| 20mm以下 | 吹付けコンクリートの変状発生率が約0.5% | − |

| 20-50mm | 地山等級B〜DIIで施工されている. | − |

| 20-120mm | 吹付けコンクリートの変状発生率が10〜20% | − |

| 100m | 吹付けコンクリートのひずみが約1%でほどになり,吹付けコンクリートにかかる応力が18N/mm2程度以上となる. | − |

| 120mm以上 | 通常,何らかの対策が必要 | − |

*日本道路協会,1993,道路トンネル観察・計測指針.147-149 をまとめた.

表3 道路トンネルの地山等級と変状の目安

| 地山等級 | 地山強度比 | 変状の目安 |

| B | − | 15mm以下の微少な弾性変形 |

| CI | 4以上 | 15〜20mm程度以下の小さな弾性変位 |

| CII | 4以上 | 弾塑性限界である30mm程度発生するが,切羽が2D離れるまでにほぼ収束 |

| DI | 2〜4 | インバートで早期閉合しないならば30〜60mm程度発生し,切羽が2D程度離れても収束しないことが多い |

| DII | 1〜2 | インバートで早期閉合しないならば60〜200mm程度発生し,切羽が2D離れても収束しない |

*「NEXCOの地山分類表」から抜粋

←“トップ”へ戻る

(2) 限界ひずみによる方法

この方法は,桜井(1982)によって提案され,桜井(1986)によって,現在の形に整理された方法である.この方法の簡潔な説明は,「道路トンネル観察・計測指針」のp144-147に述べられている.また,適用事例は「トンネルにおける調査・計測の評価と利用」のp237-240に,四国横断自動車道 明神トンネルでの事例が詳しく述べられている.

ここでは,桜井(1986)にもとづいて限界ひずみ法の説明を行う.なお,「限界ひずみ法」という用語は正式には用いられていない.桜井(1982)では,「直接ひずみ評価法」とよんでいる.

1) 限界ひずみの求め方

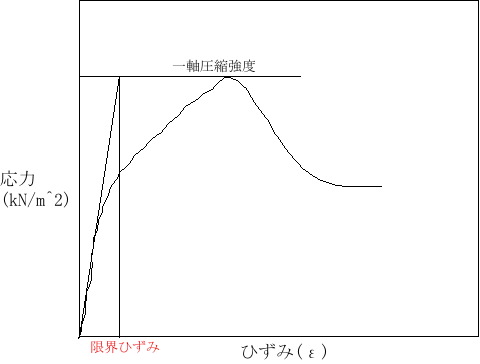

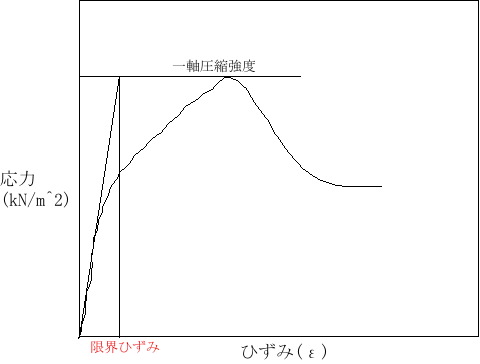

岩石の一軸圧縮試験で応力−ひずみ曲線を描くと,ひずみが小さいうちは直線的な挙動(弾性挙動)を示すが応力が増大すると,ある点で永久変形が現れ始める.この応力が降伏応力である.ここで取り扱う岩石は,ぜい性物質であるので,ひずみ硬化を起こさずに破壊する.ただし,特殊な試験器を用いれば破壊後の挙動をとらえて残留強度を求めることはできる.

応力−ひずみ曲線の立ち上がりの弾性挙動部分を延長した線と破壊強度を水平に延ばした線との交点が限界ひずみである.

図2 一軸圧縮試験の応力−ひずみ曲線

*限界ひずみ:ε0 破壊ひずみ:εf 一軸圧縮強度:σc

弾性係数:Eε0=σc/E

2) 地山等級ごとの限界ひずみ

そのトンネルに出現する各岩石の地山等級ごとの限界ひずみを求めることができれば,それにもとづいて管理基準値を決定する.

桜井は限界ひずみと一軸圧縮応力との関係をグラフで示している.したがって,岩石試験ができない場合でも,針貫入試験器やシュミットロックハンマーあるいは点載荷試験器などを用いて一軸圧縮強度を推定できれば,このグラフから限界ひずみを推定することができる.

3) 管理基準値の設定

一般には,限界ひずみから想定されるトンネル内空変位量あるいは天端沈下量を求め,その値を注意レベルIII,その2/3を注意レベルII,1/3を注意レベルI と設定している.

ただし,トンネルが計測切羽に到達した時点では,すでに先行変位が発生している.また,切羽が現れてから計測を開始するまでの間にも変位は進行している.このことを考慮して岩石試験から求められた限界ひずみの35%程度の値を管理基準値の設定に用いるのがよい.

表4 管理基準値の例

支保

パターン | 限界ひずみ

(%) | 測定開始後の

破壊ひずみ

(%) | トンネル半径

(mm) | 破壊ひずみ時

の内空変位量

(%) | 上半水平測線

の管理基準値

(mm) |

| CI,CII | 0.80 | 0.52 | 5,300 | 28 | 56 |

| DI,DII | 1.0 | 0.65 | 5,400 | 35 | 70 |

| DIIIa | 1.1 | 0.72 | 5,500 | 40 | 80 |

| DIIIaT | 0.77 | 0.50 | 5,500 | 28 | 56 |

*1 このトンネルでは破壊強度パラメーターは0として,破壊ひずみは先行変位のみを考慮している.

*2 先行変位は35%を見込んだ.一般に切羽到達時の先行変位は,1/3程度と言われている.

*3 上半水平変位量は両壁面の変位であるのでトンネル直径となることに注意.

*4 このトンネルは,新第三紀鮮新世の凝灰岩,泥岩が主体で,砂岩,礫岩を伴い亜炭層も挟在している.この亜炭層沿いに吹付けコンクリートにクラックが発生した.

*5 DIIIaTは,土被りが小さく,地山が土砂に近い状態の坑口区間であるため,破壊ひずみを一般部の70%に設定した.

4) 限界ひずみ法の留意点

a) 桜井(1982)では,破壊強度を表すパラメーターを設定している.明神トンネルの例でも破壊強度を表すパラメーターを用い,限界ひずみより大きな破壊ひずみを算出し,それに対して管理基準値を設定している.しかし,桜井(1986)では,破壊強度を示すパラメーターについては述べられていない.

b) 限界ひずみと一軸圧縮強度の関係を見ると,限界ひずみは一軸圧縮強度が増加すると減少し,一軸圧縮強度が0.05MPaの粘土から200MPaの花こう岩まで連続的に変化している.

c) 原位置試験によって求めた限界ひずみ(岩盤の限界ひずみ)と室内試験で求めた限界ひずみは,ほぼ等しい値を示す.このことは,限界ひずみは割れ目の影響をあまり受けない材料固有のものであることを示している.

なお,限界ひずみ法の留意点は,「道路トンネル観察・計測指針」のp145-147に詳しく述べられている.

参考文献

桜井春輔,1982,トンネル工事における変位計測結果の評価法.土木学会論文集,

第317号,93-100.

桜井春輔,1986,NATMにおける現場計測と管理基準値.土と基礎,34巻,2号,

5-10.

*この文献は“グーグルスカラー”で入手できる.

土木学会,1987,トンネルにおける調査・計測の評価と利用.

日本道路協会,1993,道路トンネル観察・計測指針.

←“トップ”へ戻る