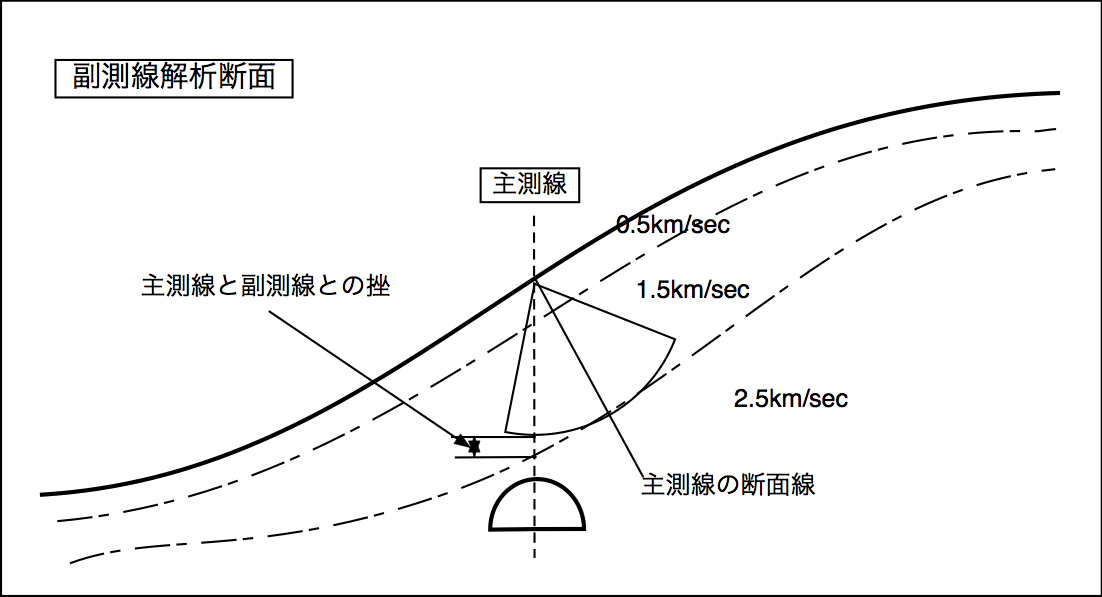

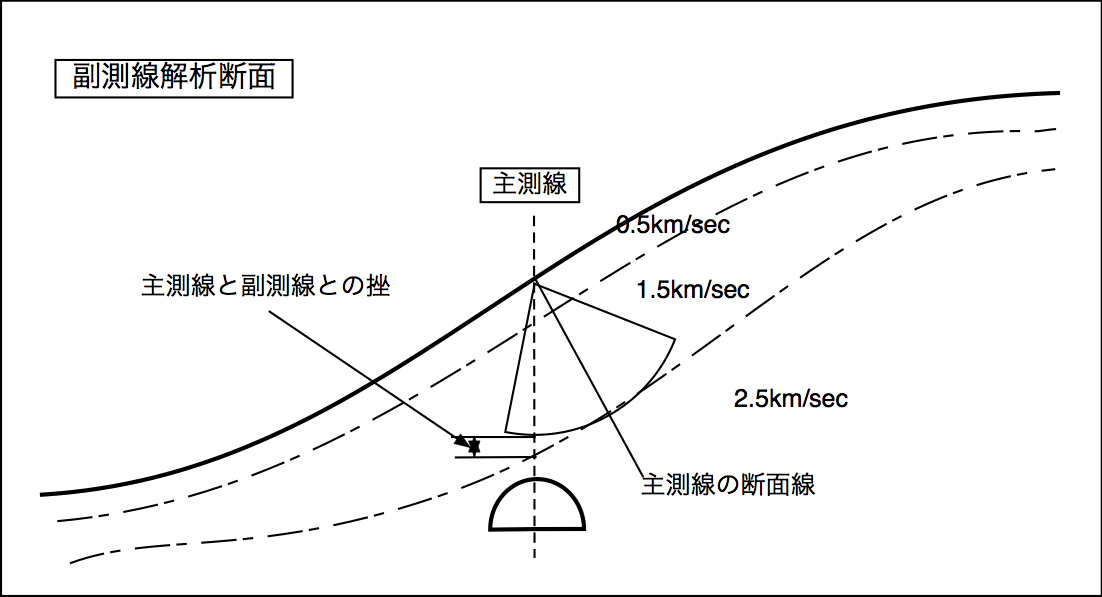

主測線と副測線の速度層深度の差が生じる説明図

地質調査の主要な手段は,地質踏査を基本としボーリング,原位置試験,物理探査,室内試験があります.ボーリングの結果は地表踏査結果の解釈の重要な要素ですが,断面的には線の情報です.物理探査は断面的な地質情報が得られる点で非常に有用です.

ボーリングコアの状況と物理探査の結果が異なることは良くあります.また,物理探査から予想される破砕帯や帯水層が実際に工事をしてみると出現しないこともあります.

このような調査手段の違いによる地質予測の差異が,なぜ生じるのかを考えてみました.

(1) 弾性波探査の速度層区分とコア状況が合致しない.例えば,コアでは破砕されているにもかかわらず弾性波速度は3.5〜4.0km程度の高い値を示す.

(2) 弾性波速度にもとづいて地山分類(切土の土・軟・硬区分やトンネルの地山区分)を行ったが,実際に工事を行ってみると切土のり面の崩壊,トンネル切羽の崩落など予想外の事態が発生した.これはコア状況との差異ではないが,弾性波探査結果がはずれた場合である.

(3) 比抵抗二次元探査で低比抵抗帯が分布しており,破砕帯あるいは変質帯を予想したが出現しなかった.あるいは,地下水を遮水している構造を予想したが出現しなかった.

(4) 基盤層中に低速度帯が検出されたが,ボーリングあるいは実際の掘削を行ってみると破砕帯は出現しなかった.

(1) 地山弾性波速度(P波)は,地山の拘束圧,含水,異方性に大きく依存する.

(2) ボーリングコア観察(目視)による地山区分と弾性波速度などの物理量とは性質が異なるので,合致する場合と合致しない場合が生じる.誤差が無く解析が正しく行われたとしても,合致する場合の方が少ないと認識した方がよい.

(3) 測量や弾性波の記録が誤差無く行われた場合でも,解析時に生じる不可抗力的な誤差として次のものがある.

・初動の読みとり誤差・・・0.001sec

・走時曲線の終端不一致による誤差・・・0.001sec

単純に,0.002secの誤差が入ることになる.例えば,深度10mで第1速度層500m/sec,第2速度層2,000m/secである場合は,境界深度は約1.0m(10%)の誤差が生じることになる.記録が悪い場合などは,20%程度の誤差が生じる.

(4) 弾性波速度は地形の影響を受ける.

・谷部では低速度が走時曲線に現れ,低速度帯として解析される.

・尾根部では高速度が走時曲線に現れ,高速度帯として解析される.

これに対する対応方法は,沢部では可能であれば副測線を設ける.高速度帯は6〜8km/secという高い値となるので,地形の影響と判別できる.

(5) 基盤層中の低速度帯については,以下の点に注意が必要である.

・低速度帯は破砕帯でないことを認識しておく.

・低速度帯として解析される場合の地下構造は次のようなものがある.

a) 真の破砕帯

b) 基盤層の谷構造(上位層が窪んで凹地を形成している場合)

c) 正断層のような急な傾斜構造

d) ブラインド層による振動伝播の遅れが見かけ上低速度帯に解析される

e) 砂岩・泥岩互層中の泥岩層のような低速度層の挟み層が急傾斜で分布する

これらを識別するには他の地質情報を照合しつつ解釈を行う必要がある.速度検層は有効である.また,ブラインド層は波形の形から,急な傾斜構造は走時曲線の形から,互層は,はぎ取り点のばらつきから存在の有無を推定することが可能な場合がある.

(6) 斜面の傾斜方向に直交した測線とボーリングによる地層境界とは理論的に一致しない.

すなわち,斜面に平行な測線での速度層境界は,鉛直方向直下の深度ではなく,速度層境界面に直交方向の深度を表す.つまり,地形傾斜方向に速度層が傾斜していれば,解析された速度層深度は,ボーリングでの境界深度より必ず浅くなる.

主測線と副測線の速度層深度の差が生じる説明図

斜面に並行な主測線の速度値は,斜面に垂直な地下の速度値を示している.そのため,主測線の鉛直下方では,実際の深度より浅く出ることになる.

(1) 弾性波探査の屈折法は,地盤の深部ほど弾性波速度が速くなるという層状構造を想定して解析される.したがって,このような層状構造でない地域では適応が困難となる.例えば,堆積軟岩の上に溶岩が載っている場合や層状の変質帯が分布している場合などが想定される.

(2) 層状構造をとっていても下位の速度層が薄い場合には「ブラインド層」となって,屈折波の初動が地表面に現れず検出できない.

(3) 風化相の厚い花崗岩類や新第三紀の軟岩類では速度差が明瞭でない場合があり,走時曲線が二次曲線のような上に凸の曲線となるミラージ構造(深度とともに速度が増加する地下構造)を取ることがある.このような場合は,速度検層で確認する必要がある.

(4) 測線に平行あるいは鋭角に斜交して高速度層が分布する場合,この高速度層を通った波が初動として観測され高い速度値を示す.

(5) 次のような場合は検出が困難である.

1)安山岩中のヒン岩の貫入岩

2)第三紀堆積岩の下に風化した中古生層が分布

3)締まった砂礫層(高位段丘堆積物など)の下に堆積軟岩が分布

4)鮮新世堆積岩のような半固結堆積岩の新鮮部と風化部など速度差が小さい場合

(6) 断層や破砕帯のような低速度帯が存在しているのか速度層境界に凹凸があり,見かけ上,低速度帯として走時曲線に現れるのかの判断は難しい.

電気探査の垂直探査解析は水平層構造を仮定している.一方,二次元探査は地形・地下

構造が二次元的である(測線直交方向には変化がない)ことを前提としている.測線直交方向で地形・地下構造が大きく変化する場合は,副測線を設ける必要がある.

また,電気探査の深度及び水平方向の誤差は弾性波探査以上に大きくなるので,深度や

比抵抗値のそのものよりも比抵抗パターンを重視して解釈を行うことが重要で,電気検層を可能な限り実施する.実際に,トンネル掘削などでは等比抵抗線の密な部分を境に異常出水が発生したり,著しい粘土化帯が出現することが多い.このような比抵抗断面の特徴をつかんでおく必要がある.

(物理探査学会,2000 参照)

(2) 異方性岩盤では,片理方向とそれに直交する方向では速度値が異なる.室内岩石試験では最大30〜40%の違いが見られる.

(3) 広い範囲の速度値を取る岩石は様々な岩盤状態となっている可能性があり注意を要する.また,速度値が重なっている岩石は弾性波のみでは識別が困難な場合が多い.

例えば,沖積層の含水砂礫と第三紀層の凝灰岩はほぼ同じ値を示す.洪積層の砂礫と火成岩の“浮石質溶岩”(溶結凝灰岩)は,まったく同じ速度値の範囲を示す.

(4) 地下の原位置にあるときは周辺を拘束されているので,弾性波速度は比較的大きな値を示すことがある.

例えば,多孔質な凝灰岩では,地山弾性波速度が供試体のP波速度より大きい場合がある.この原因として,供試体の試験では含水比が変化していることが考えられるが,採取されて拘束圧が無くなり空隙が大きくなることも原因となっている可能性がある.

(5) 付加体堆積物では,形成初期に圧力を受け岩石化が一気に進行するために,空隙率が小さく,したがって密度が大きくなり弾性波速度は大きくなる.ボーリングで試料として採取されたり工事で上部が切り取られたりすると蓄積されている応力が開放され亀裂面から分離して,コアとしては劣化した状態となり,のり面崩壊やトンネル切羽崩壊が発生しやすい.

P波は水の影響を受けて高めの速度を示すので,地下水の影響を受けないS波を使用することも考える必要がある.

弾性波探査でよい波動記録を得るには,基本的にデジタル記録器で収録するのがよい.デジタル記録器の場合,時間軸を拡大できるので多少読みとり精度が向上する.また,周波数の高い起振源(コンクリート破砕薬など)を用いることも有効である.

実際上の問題として,最も問題なのは弾性波速度にもとづいて行った地山区分が施工実績と合致しない場合である.弾性波速度にもとづき,のり面の切土勾配やトンネルの地山区分(≒支保構造)を行ったが,工事中に のり面崩壊や切羽崩壊が発生し,工事費や工期が大幅に狂うことがある.このようなことを防ぐためには,周辺の地質踏査を十分に行い,地質の特殊性を把握しておくことが最も重要である.

物理探査学会,2000,物理探査適用の手引き(とくに土木分野への利用).

(2002年12月8日)