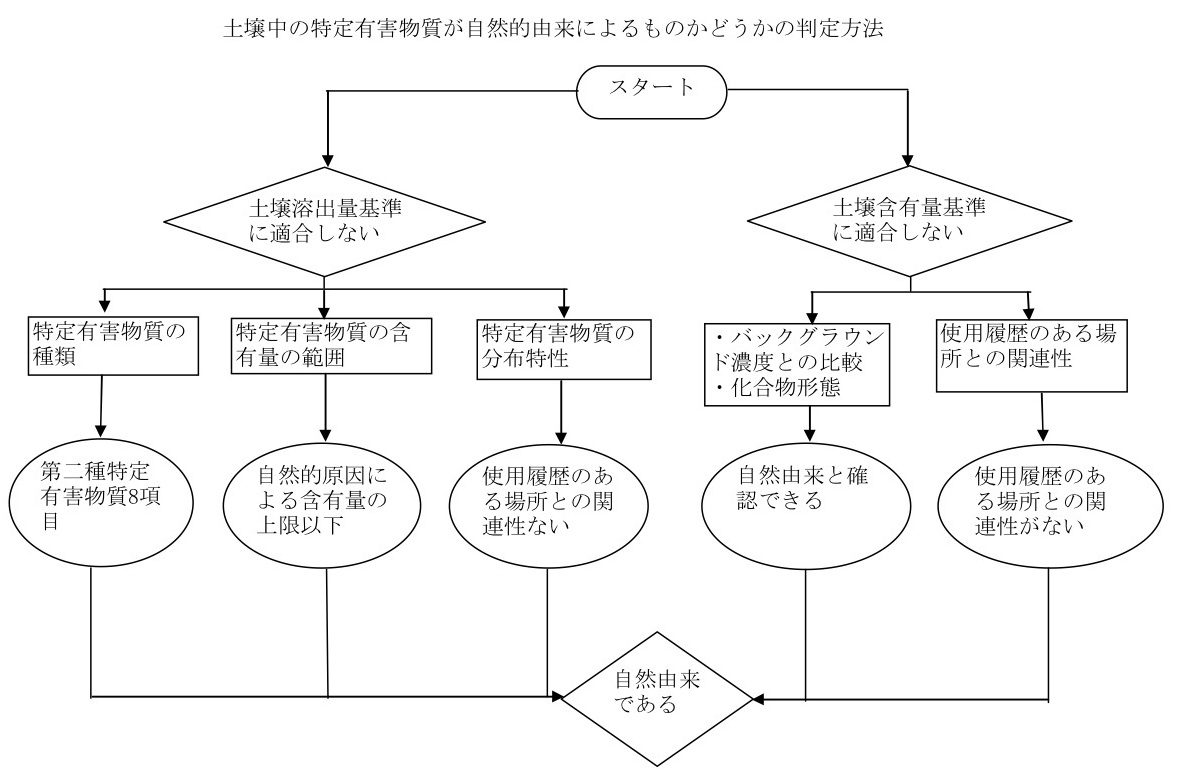

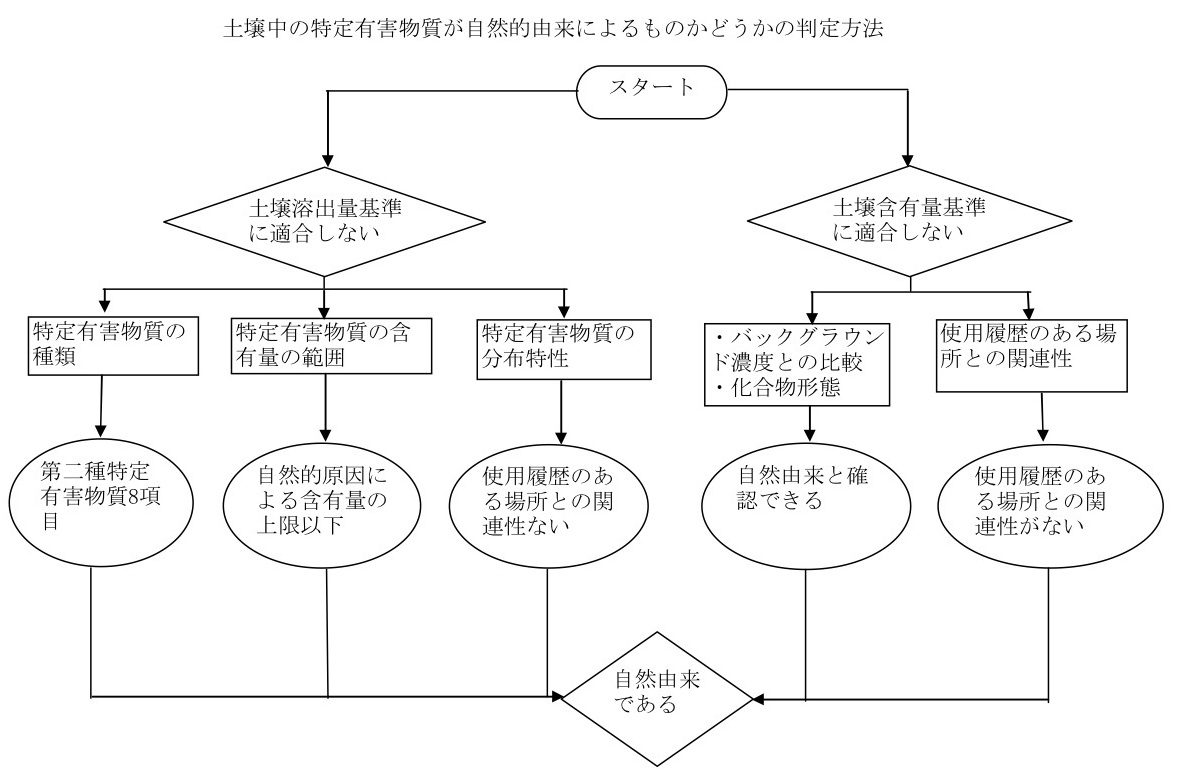

図1 自然由来有害物質判定の流れ図

溶出量基準値を超える場合は,3つの条件をすべて満足している時に自然由来と判定する.

含有量基準値を超える場合は,2つの条件を満足する時に自然由来と判定する.

「土壌汚染対策法」に基づいて土壌汚染状況調査を実施した場合、人為汚染がなくても土壌や堆積物中の砒素,鉛などの含有量が基準値より高くなる場合がある.つまり,土壌汚染対策法の特定有害物質のうち,第二種特定有害物質(重金属等)のシアン化合物を除く8つの化合物は自然に存在する.

しかし,同法では「自然的原因により有害物質が含まれる土壌については本法の対象とはならない」(「土壌汚染対策法の施行について」,平成15年2月4日 環水土第20号).以下「施行について」と呼ぶ.)のである.

つまり,同法で言う「土壌汚染」は「人の活動に伴って生じる土壌の汚染に限定される」(「施工について」)からである.

では,有害物質が自然由来のものか人為的汚染によるものかの判定はどうやって判定するのか.

基本的には,「施行について」の「別紙1」に従って行うことになる.

比較的古くから,トンネル工事現場では熱水変質の影響を受けた火山岩や海成の堆積岩など,トンネル掘削で一般的に遭遇する地質において,環境基準を超過して溶出される有害重金属や酸性水の流出が発生する事例があった.

このような地質を対象に掘削した建設発生土を放置すると,健康への被害や地下水を通しての汚染拡散などの環境問題に発展する可能性があることから,有害物質を含む発生土を扱う現場では,「土壌汚染対策法」の基準を適用し,「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[暫定版]」(土木研究所,2004.以下「マニュアル」と呼ぶ)にもとづいて処理方法を検討し,場合によっては有識者らによる現地検討委員会を設けて汚染評価や対策工法選定等の対処をしているのが現状である(例えば,田本ほか,2004).

「マニュアル」では,自然由来汚染土壌の取り扱いについて自然的原因により基準値を上回る特定有害物質を含む土壌は,基本的には現状以上に拡散させないことが望ましく,指定基準に適合しない状態にある土壌が不適切に処分などされることは適当ではないとしている.

図1 自然由来有害物質判定の流れ図

溶出量基準値を超える場合は,3つの条件をすべて満足している時に自然由来と判定する.

含有量基準値を超える場合は,2つの条件を満足する時に自然由来と判定する.

自然的原因により特定有害物質が土壌溶出量基準を超過している場合は,

(1) 当該地域と一体となる地域で埋め戻して処分する場合は,新たな リスクが生じない限り特段の処置を実施する必要はなく,新たにリスクが発生するおそれがある場合は,埋戻した土壌に盛土等の措置を実施する.

(2) 当該地域と一体となる地域以外の土地へ搬出して処分する場合は,「搬出する汚染土壌の処分方法」(平成15年3月 環境省告示第20号)あるいは「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日 環境省令第29号)に示す方法で処分する.

とされている(「マニュアル」,p71).

このように,“一体となる地域”で処分する場合は,盛土(汚染土壌を覆土することを指している)などの措置を行えばよいと言うことである.

そこで,土壌汚染が自然的原因か人為的原因かを判定する必要がある.

自然的原因と判断するには,以下の三つの条件を全て満たす必要がある.

(1) 特定有害物質の種類

特定有害物質が,砒素,鉛,ふっ素,ほう素,水銀,カドミウム,セレン,六価クロムの8種類のいずれかである.

この項目は,汚染物質の第二種特定有害物質(重金属等)からシアン化合物を除いたものである.

(2) 特定有害物質の含有量

特定有害物質の含有量が表1に示す上限値以下である.この場合の含有量測定方法は,酸抽出法ではなく全量分析による.

*注)含有量であって,溶出量ではないことに注意.次の(3) も同様.

(3) 特定有害物質の分布特性

特定有害物質の含有量の分布に人為的汚染との関連性を示す局在性が認められない.

| 特定有害物質 | 砒素 | 鉛 | ふっ素 | ほう素 | 水銀 | カドミウム | セレン | 六価クロム |

| 上限値の目安 | 39 | 140 | 700 | 100 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | − |

| 150 以下 | 150 以下 | 4,000 以下 | 4,000 以下 | 15 以下 | 150以下 | 150 以下 | 250以下 |

(1) バックグラウンド濃度との比較又は化合物形態の確認によって自然的原因と確認できる.

(2) 当該特定物質の使用履歴のある場所との関連性を示す局在性が認められない.

(1) で言っていることは,バックグラウンド濃度と比較してそこそこ同じような値であれば自然由来と判断する,また,その重金属の化合物の形態が人工合成物でないと判断できれば自然由来と判断すると言うことであろう.

では,バックグラウンド濃度はどうやって求めるのかについては何も述べられていない.2006年現在,「土壌・地質汚染評価基本図 〜5万分の1 仙台地域〜」といった図面が地質調査総合センターから出版されているが,全国を網羅しているわけではなく,バックグラウンド濃度のデータを独自に取得するのはかなりの費用と手間がかかる状態である.

化合物形態については,自然由来かどうかを判断する要素として有効かもしれない.例えば,鉛であれば方鉛鉱(PbS)は自然由来であるし,金属鉛や酸化鉛は人為的な汚染と考えられる.

(2) は,かつて,その場所に有害金属を扱った工場があっても,その周辺に有害金属が集中して分布していなければ自然由来と判断すると言うことであろう.そうだとすると,一見当たり前のことを言っているようであるが,広い範囲に薄めてばらまけば良いと言うことになる.

これは,かの有名な足尾鉱毒事件で,大水が出たときに鉱滓を一気に流したというのと変わらない姿勢である.

この「自然的原因よるものかどうかの判定方法」が実際に効果的に使えるかというと,はなはだ疑問である.

これに関しては,すでに2002年の第1回人自不整合シンポジウムで,楡井久茨城大学教授がこう述べている.

「「土壌汚染対策法」は成立したが,この法を読み解いた専門家・学識者の間からは,その内容に関して疑問が投げかけられていることも事実である.そうなる理由のひとつに,土壌汚染の定義やその汚染の存在状態について科学的に説明しきれていないことをあげることが出来る.(中略)

理科学的な説明に矛盾のみられる環境汚染の概念を,そのまま法制度に導入したのだから乱暴な話しでもある.自然環境の摂理・法則の概念を無視していることなので,従来からの学問体系は乱れ社会秩序も混乱されるのは当然である.」

(楡井久,2002,有害地層と汚染地層の境界に関する諸問題.第1回 人工地層と自然地層の境界=人自不整合問題シンポジウム 重金属を含む有害地層と重金属による汚染地層の境界問題−土壌汚染対策法に関連して−,1-19.)

自然由来か人為的汚染かを考える場合,実際の問題としては大きく二つに場合が考えられる(楡井,2002.前出).

一つは,地盤汚染に係る基準値を超える汚染地質が,施設などに由来する人工的なものなのか,もともと自然地質に含有されていたものなのかという判断である.

例えば,新潟市の南西にある佐潟では,農薬などの人工的砒素の供給を差し引いても高濃度の砒素が存在しており,自然由来の砒素が濃集している可能性が指摘されている.また,バングラデシュやインド,中国などでは地下水から砒素が検出され,数十万人の人が飲用による中毒症の危険に曝されている(久保田,2002.前出).

もう一つは,有害物質を含む自然地質をその近くの場所に埋立て,造成した場合の深度方向での自然地層と人工地層との区別である.

この自然地層と人工地層の境界を人自不整合(じんじふせいごう:人工地層と自然地層の不整合)と呼ぶ.この境界を判断するには,次のような段階を踏む必要があると楡井は述べている(楡井久,2002.前出).

1 自然地層と人工地層の層相記載

2 堆積環境の復元

3 当該有害元素の分析

4 当該有害元素と共存関係にある元素または層序要因・堆積環境要因によって共存関係にある元素との検討

この手順に従って,東京低地で行った判定事例を述べている.

ここでは,自然地層である有楽町層とその上位のドブ堆積層や盛土の人工地層が分布していて,自然地層である有楽町層は環境基準以上の有害性を持つ有害地層であると結論づけている.

一見分かりやすいようで,実際に現場で適用しようとするとどうしたらいいか分からないのが,この「施行について」の判定法である.

1)異なる分析法の値が目安となっている.

自然的原因による含有量の目安が示されているが,この値は硝酸や塩酸で強制的に岩や土壌を溶解して試験用液を作成する「全量分析」(旧道路公団の仕様書では,岩の化学分析と呼んでいた.この言葉の方がわかりやすい.)の値である.

これに対して,土壌汚染対策法の土壌含有量基準は,1規定の塩酸を加えて*2時間振とうさせ,その溶液を分析するという「公定法」(酸抽出法)の値である.

*)六価クロムの場合は,炭酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウムを用いる.

「公定法」と「全量分析」を比べると,「公定法」(酸抽出法)の値が全量分析の値よりも小さくなる(「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」土壌環境センター,2003,Appendix3_4.).

公定法では,粉末から溶媒(1規定塩酸液)に溶出する重金属の量を測定しているのである.

要するに,異なる試料調整法での値が目安として示されているので,公定法で分析しても判断できない.

さらに加えると,別紙1(土壌汚染対策法の施行について)では,「(1) 土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準」の中で,この「含有量」の目安が出てくる.このことが混乱に拍車をかける.

落ち着いてよく読めば,理解できるのであるが,溶出量基準を用いての判定だと思っているところに,含有量基準の目安が出てくるので,一瞬何が何だか分からなくなる.

近くに詳しい分析の専門家がいればいいが,そうでなければこの混乱から抜け出すのは容易ではない.

ここで言う公定法と全量分析との分析手順の違いは,分析する溶液の前処理の違いである.分析方法自体は基本的にJISに定められた方法で行う.

表2 土壌汚染対策法の公定法と全含有量試験の溶液作成方法の違い| 測定法 | 項目 | 試験目的 | 溶液の作成方法 | 規格 |

| 公定法 (土壌汚染対策法による運用*) | 含有量試験 | 含有量試験は,有害金属を含む土壌を人が直接摂取した場合をの基準を示すことから,胃酸を想定した1規定塩酸溶液によって溶出される重金属含有量を測定する. (摂食および皮膚接触を通じた人の健康被害を想定) | 試料にpH1以下の溶液(純水+塩酸)を加え,2時間連続振とうする. | 含有量調査に関わる測定方法 環境省告示第19号 平成15年3月6日) |

|---|---|---|---|---|

| 溶出量試験 | 溶出量試験は,弱酸性水(雨水)によって溶出される重金属量を測定する. (雨により岩から重金属が溶出し流れ出た場合を想定) | 試料に塩酸と純水でpH5.8-6.3に調整した溶液を加え,6時間連続振とうする. | 溶出量調査に係わる測定方法 環境省告示第18号 平成15年3月6日←土壌に係わる環境基準について 環境庁告示第46号 平成3年8月23日 | |

| 旧公定法 (土壌・地下水汚染に係わる調査・対策指針運用基準**により運用) | 全含有量試験(全量分析) | 硫酸・塩酸・硝酸などの強酸により岩に含まれる重金属の全含有量を測定する. (岩全体に含まれる重金属を想定) | 試料に強酸(硫酸の原液および硝酸を加熱したもの.pH0に近い)を加え十分加熱し,分解・濃集する. | 底質調査法(昭和63年9月8日付 環水官第127号) |

2)自然含有量のバックデータが乏しい.

自然的原因による有害物質かどうかを判断する地球化学的バック・データが,ほとんど蓄積されていないのが現状である.地球化学図というのが地質調査総合センターから出されているが,日本全国のものといくつかの地域のものしかない.このような状況で,含有量で判断すること自体が無謀と言える.

3)自然に含まれる有害金属の特徴を考慮していない.

溶出量基準に適合しない場合,有害物質の分布特性を検討することになっている.

この場合,平面分布に局在性が見られないこと,深度方向に含有量が減衰していないことなどが,自然由来の可能性が高い場合としている.

しかし,金属鉱物の鉱脈などでは局在性を示すのが一般的で,局在性だけで判断することはできない.また,同じく鉱脈の場合,熱水が地下水あるいは天水と混合して金属化合物が沈殿するので,ある深度より深くでは含有量は減少するのが一般的である.つまり,深度方向の分布特性だけから判断することはできない.

4)自然由来の化合物形態の判断目安が示されていない.

化合物形態を確認することは,有効な指標となる可能性がある.

例えば,鉛であれば硫化鉱物あるいは有機物や粘土などに吸着されている場合は自然由来と考えて良いようである.また,天然で金属鉛が存在することはきわめて稀であるし,酸化鉛も人為的汚染と考えてよい.

しかし,どのような金属化合物であれば自然由来かを示した目安(基準)は示されていない.

これまで述べてきたようなことを考慮すると,実際の業務で自然的由来か人為的由来かを判断するには,堆積学の知識あるいは鉱化変質に関する地球化学の知識を用いる必要があると考える.

密にサンプリングを行い分析して濃度分布を出せば,自然由来かどうかの判断ができるという考えは,経済的でないし実際的でもない.

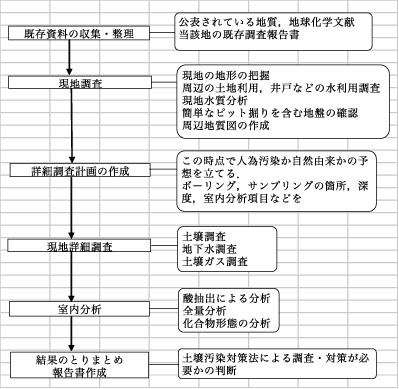

野外調査の流れとしては次のようなものが考えられる.

この場合,詳細調査計画作成の段階で,この場所は人為的汚染だなという予想は立つはずである.あるいは,何となく人為的汚染のような材料が集まるという程度でもいい.それにしたがって,以後の詳細調査の計画を立案する.この詳細調査は「マニュアル」の調査と重なるところがあるので,以後の調査に役立つ.

図2 自然由来か人為的由来かを判断するための調査の流れ図

(野外調査の手法を入れて)

(2006年7月17日)